場所打ち杭の帯筋溶接について

平成24年示方書において,場所打ち杭に用いる鉄筋組立の溶接を用いることができなくなりました。これは,小口径1000や1200の帯鉄筋にも該当するのでしょうか?,トレミー管の貫入困難が予想されますが,従来のフレアー溶接10φが適用できないのでしょうか?

情報をお持ちのかたご教示お願いします。

平成24年示方書において,場所打ち杭に用いる鉄筋組立の溶接を用いることができなくなりました。これは,小口径1000や1200の帯鉄筋にも該当するのでしょうか?,トレミー管の貫入困難が予想されますが,従来のフレアー溶接10φが適用できないのでしょうか?

情報をお持ちのかたご教示お願いします。

【経験の共有】震災復興・連続シンポジウム第1回 (第23回ICUSオープンレクチャ)

「被災地からみた復興の現状」

「右肩下がりの時代における超広域巨大災害」からの復興・再生は,世界で初めての経験である.被災地では,復興を支える社会のしくみが依然として混沌とする中,復興へ向けての模索が続けられている.被災地の再生,復興をすすめていくためには,社会に存在する様々な経験,知を共有し,そこでの議論を通して得た知見を復興の現場へフィードバックしていくことが大切な第一歩と考える.

被災から二年目を迎え,一年目の「手探りの復興」から「丁寧な復興」へ向けて舵を切るときである.この一年間,行政,地域住民,専門家は,それぞれの立場で様々な経験を重ねながら,復興まちづくりに向けた努力を進めてきた.第1回は,復興まちづくりの現場からの報告をもとに,復興の現状とこれまでの復興の現場での経験を共有し,二年目のプランニングの課題について議論を深めることを目的として開催する。

※【経験の共有】震災復興・連続シンポジウムは,東京大学生産技術研究所ICUSと日本都市計画家協会の共同主催で開催します.

《開催概要》

■日 時:平成24年5月20日(日) 13:00~17:30 (12:30開場)

■会 場:東京大学・駒場リサーチキャンパス(東京大学生産技術研究所)

An棟 コンベンションホール

(地図: http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html )

■主 催:東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター

特定非営利活動法人 日本都市計画家協会

■入場無料、要申し込み 店員200名 ※終了後(17:30~)懇親会(会費制2000円)を開催

《プログラム》

1.開会挨拶 目黒公郎(東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター長・教授)

2.趣旨説明 加藤孝明(東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター 准教授)

3.被災地の復興の現状 ※講演者等は予定。変更可能性有り

岩手県大槌町 臂 徹(一社 おらが大槌夢広場)

岩手県大船渡市 佐藤隆雄((独)防災科学技術研究所)

宮城県女川町 久坂斗了(UR都市機構 震災復興支援室宮城震災復興支援事務所)

福島県新地町 井上忠佳(NPO日本都市計画家協会)

岩手・宮城県の漁村 高鍋剛((株)都市環境研究所)

4.パネルディスカッション・意見交換

コーディネーター 加藤孝明

パネリスト 臂、佐藤、久坂、井上、高鍋、渡会清治(NPO日本都市計画家協会副会長)

5.閉会挨拶 小林英嗣(NPO日本都市計画家協会会長)

《問合わせ・申し込み》

申込み・問い合わせ:吉本英子(東大生研ICUS) E-mail: yosimoto@iis.u-tokyo.ac.jp

TEL:03-5452-6472,FAX: 03-5452-6476

道路橋示方書 下部構造編 P.351 12.3杭の配列で

杭の配列は、杭基礎上の橋台又は橋脚の形状や寸法、杭の寸法や本数、群杭の影響、施工条件等を考慮し、長期の持続荷重に対して均等に荷重を受けるよう定めるものとする。

とありますが現在、設計している橋梁の橋長コントロールポイントが前フーチング前面になっているため前フーチング幅の決定根拠を上記の道示の記述をもとに設定しようと思っています。

ただ、橋台の場合だと均等に荷重を受けるように定めるのは無理があるわけですが、前後の荷重分担比率がどの程度までなら均等とみなせるのでしょうか。

また、橋梁で杭基礎となった場合、上記の項を念頭において皆さんは設計を進めているでしょうか。

意見をよろしくお願いします。

民衆のために生きた土木偉人 「宮本武之輔」胸像建立募金のお願い

★宮本武之輔胸像建立募金要項

伊予松山が生んだ、情熱のエンジニア「宮本武之輔」の顕彰碑が、松山市の沖に浮かぶ興居島の由良に建立されています。しかし、松山在住の人はおろか、興居島の人でも、宮本武之輔その人やその業績を知る人は、ほとんどいません。この顕彰碑の表には「偉大なる技術者 宮本武之輔博士 この島に生る」と彫られ、裏には次の文章が刻まれています。

「宮本武之輔君は正義の士にして信念に厚し 卓抜せる工学の才能と豊かなる情操と秀でたる文才とを兼ね具へ終生科学立国を主唱す 知る者皆其の徳を慕う 明治二十五年一月生 東京帝国大学工学科卒業・内務技師として我国土木事業に盡瘁 興亜院技術部長として大陸の建設事業を指導 企画院次長として産業立国の策定に挺身 昭和十六年十二月東京に於いて没す 昭和二九年五月全日本建設技術協会が建立」

宮本武之輔は、四十九年という短い生涯にも係わらず、その多彩な才能を遺憾なく発揮し、土木界のみならず、今日の社会に大きな財産を残しています。

文筆家としては、小説、論文等にも才能を発揮しましたが、何よりも第一高等学校に入学した時から三十一年間にわたって書きつづった日記が秀逸です。克明かつ緻密な文章から、当時の社会情勢が鮮明に描かれ、その学術的価値は大きく、今日においても高い評価を得ています。

土木技師としては、大河津分水可動堰再構築建設工事における決断が、武之輔の人間性を表す出来事として特筆すべきです。完成を間近に控えた昭和五年七月に、集中豪雨が工事現場の上流を襲った祭に、農民を守るために、独断で工事現場を守っている仮締め切り堤防の破壊を命じ、洪水を防ぎ農民を救ったことです。

技術官僚としては、技術者の地位向上の運動を展開するとともに、東京帝大で後輩を育てながら、科学技術庁の設立に尽力しました。昭和十六年には国の最高政策立案機関である企画院次長へ就任し、日本の将来を見据えて科学立国の策定に力を注ぎ、多くの技術者に夢を与えるなど、その功績は、計り知れないものがあります

武之輔が没して、七十年の歳月が過ぎました。このような節目に、郷土の誇れる土木偉人として武之輔の胸像を建立し顕彰することは、郷土松山のためばかりでなく、二十一世紀に生きる日本の若者のためにも意義のある事だと思います。

そこで「宮本武之輔を偲び顕彰する会」では、設立五周年記念行事として、心ある方々に募金をお願いし、胸像を建立することにしました。胸像はすでに西条市の彫刻家、近藤哲夫氏の手により、制作が進んでおります。胸像が完成した暁には、土木の日である十一月十八日に、除幕式を行う予定です。多くの皆さんの協力で、一日も早く銅像が建立できる日が来る事を祈っています。募金に対するご協力のほど、心よりお願い申し上げます。

平成二十四年四月吉日

宮本武之輔胸像設立委員会発起人

東京大学工学部名誉教授 高橋 裕

「宮本武之輔を偲び顕彰する会」会長 鈴木 幸一

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人代表 古川 勝三

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人 濱西 豊弘

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人 赤根 良忠

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人 和田 一弥

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人 岡 兵典

「宮本武之輔胸像設立委員会」世話人 芳野 仁

近畿地方の河川堤防除草の施工管理基準について質問させていただきます。

出来形管理については、刈高が10cm以下と規定されている以外は、刈幅と延長の規定や測定頻度は決められていないようです。

また、写真管理については、施工状況と刈草処理状況を1kmに1回の頻度で撮影するよう規定されているだけで、出来形の写真も必要ないようです。

このとおり施工管理をすればいいのか思案しています。みなさんはどのようにされていますか?

東日本大震災復興支援・映画上映会のお知らせ

自然災害と私たちの暮らしをテーマとしたアニメ3作品を一挙上映!

【日程】 11月22日(火)

【時間】 12:40開場/13:00開演

【会場】 (財)全国建設研修センター 本館103教室

【席数】 100名限定(お早めにお申し込みください)

【プログラム】

「伊勢湾台風物語」 13:00~14:25

「人をたすけ国をつくったお坊さんたち」 14:30~14:50

「パッテンライ!!南の島の水ものがたり」15:00~16:30

【ゲスト】 伊藤叡氏(虫プロダクション代表)

【入場料】 無料(当日、義援金箱を設置します。皆さまのご協力をお願いいたします)

【申込方法】 往復ハガキあるいはFAX、メールにより、住所、氏名、電話番号、入場希望人数、来場予定者氏名をご記入のうえ、下記までご送付ください。

187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2

(財)全国建設研修センター 東日本大震災復興支援・映画上映会 係

FAX : 042-327-0925 Email: jctc-50th@jctc.jp

【問い合せ】 (財)全国建設研修センター 東日本大震災復興支援・映画上映会 係 TEL:042-300-2488

-上映作品紹介-

国際防災の十年推進本部推薦作品

「伊勢湾台風物語」(85分・1989年公開)

原作・監督:神山征二郎

製作:虫プロダクション

<作品解説>

観測史上最大の台風と闘った人々のヒューマンドラマ。伊勢湾台風で犠牲となった5千余名の方々への鎮魂歌として製作。再びあの惨劇を繰り返さないために、日頃からの防災への備えを喚起する一助にと、伊勢湾台風30年を機に公開されました。当時を経験した消防団関係者らによって、叩きつける雨、荒れ狂う波、地響きのような風の音など音響面もリアルさを追求したアニメーションです。

「人をたすけ国をつくったお坊さんたち」(20分・2001年公開)

企画:(財)全国建設研修センター

製作:虫プロダクション

<作品解説>

その昔、奈良の時代、貧しい農民たちの暮らしを助けるため、荒れ果てた伊丹大地(兵庫県)に水をひき、日本で初めての灌漑工事をやり遂げたお坊さん「行基」の物語。なぜ、お坊さんが土木の仕事を行ったのでしょう。仏教には自分のことより他人のためにという「利他行」の教えがあり、人々の平和で幸せな暮らしの基盤となる土木の仕事を実践したのです。

第23回土木学会映画コンクール最優秀賞受賞

「パッテンライ!!南の島の水ものがたり」(90分・2008年公開)

監督:石黒昇 脚本:田部俊行

製作:虫プロダクション、北國新聞社

後援:(財)全国建設研修センター、土木学会、台湾嘉南農田水利会ほか

<作品解説>

台湾に東洋一のダムと長大な水路を建設し、洪水・干ばつ・塩害という三重苦にあえぐ農民たちのために尽くした日本人土木技師・八田與一の初アニメ化作品。監督には「宇宙戦艦ヤマト」の石黒昇監督、主人公・八田與一役に「サイボーグ009」島村ジョーの井上和彦氏、脚本に「半落ち」の田部俊行氏、主題歌に一青窈さん「受け入れて」と豪華な顔ぶれも注目の作品。八田與一の妻を一青妙さんが演じており、一青窈さんとの姉妹共演作品にもなっています。

波形コンクリート矢板の変位の許容値の算出方法について、記載されている書籍等をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

ソフトウエアで計算を行ったところ、許容値は算出されますが計算式は表示されませんでした。

ソフトはフォーラムエイトのものを使用しています。

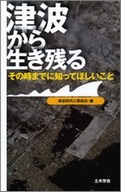

本書は、過去の津波災害からの教訓をもとに、私たちが津波災害を生き延び、乗り越えていくために知っておいてほしいことをまとめています。土木学会の津波研究者約60名による議論を経て、津波災害についての知識や、具体的な備えなど41 項目を、一般の皆様にわかりやすい形で提供しています。

※2011年9月NHK「いまほんランキング」で紹介されました。

----

ISBN 978-4-8106-0679-9

編集: 津波研究小委員会

発行年月: 2009/11 新書判,176ページ

税込定価:1,575円

本書のお求めは土木学会会員の方は刊行物案内から、一般の方は丸善、またはお近くの書店にてご注文ください。

皆様

お世話になります。下記のことを教えて頂ければ幸いです。

斜角が70度より小さい場所打ちPC箱桁上部工を設計する際、格子解析理論で行う必要があります。設計便覧では単一箱桁の場合、仮想部材(橋軸方向、橋軸直角方向)を導入して、格子モデルを組むのを書いてあります。しかし、これらの仮想部材の断面剛性をどのように設定するかについての説明がないようです。このようなケースを分かる方がいらっしゃるのならば、教えていただけませんか。

よろしくお願い致します。

2007年に舗装標準示方書が発行されて以来4年が経過し,性能に基づく設計,施工,点検,補修といった

舗装標準示方書に明示された舗装の整備方法が認知されている.一方では,性能の照査方法が詳細に

されていないといった問題点も残されている.

この度、本小委員会では,現示方書の実用性について,アンケートにより調査を実施し、性能設計の実務

者やユーザーサイドからの要求性能についてまとめ、2014年の改訂に向けて、アンケート調査結果を反映

いたしたく、アンケートにご協力をお願いします。

舗装工学委員会のHPにアンケート入力頁がありますので、こちらからアンケートの記入がweb上で可能ですので、

以下のアドレスから入力をお願いします。(締め切りは6月20日までです)

http://www.jsce.or.jp/committee/pavement/index.html