土木学会第70回イブニングシアター 「伝統工法・歴史を振り返る」

第70回イブニングシアターのご案内をお送りいたします。

今回のイブニングシアターは「伝統工法・歴史を振り返る」と題して、2作品をお送りします。

12/2の笹子トンネル崩落事故に見る深刻な課題の先送り、本格的な維持更新時代の到来、最近の国内における新たな大規模水害等に鑑み、伝統工法とそこでの様々な対策の歴史を振り返ることで、後世への技術継承の重要性をあらためて考えて参りたいと思います。

今回も上映映像に関する解説を予定しています。ぜひご参加ください。

記

■日時:平成25年1月23日(水) 開場 18時 開演18時半(約1時間半を予定)

■場所:四谷・土木学会 講堂

■対象:一般、会員

■事前申し込み:参加は無料ですが事前申し込みが必要です。 以下のホームページから事前参加登録をお願い致します。

http://committees.jsce.or.jp/avc/

■上映予定(解説付き)

・石を架ける-石橋文化を築いた人々- (39分)

・洪水をなだめた人びと ―治水と水防にみる先人の知恵―(30分)

注)詳細なタイムスケジュール及び変更情報はHPに掲載致しますので、お越しになる前にご確認をお願い致します。 なお、時間は前後する可能性がありますので、余裕を持ってお越しください。

○作品の概要やポスター、関連情報などを紹介しています。

http://committees.jsce.or.jp/avc/

主催:(公社)土木学会土木技術映像委員会

○上映映画に関連した図書館所蔵資料紹介展示を当日18:00~ 受付ロビー前で行います。

-------------------------------------------------

公益社団法人 土木学会 附属土木図書館 図書館・情報室

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目外堀公園内

03-3355-3596(直通) 野末 道子(Nozue Michiko)

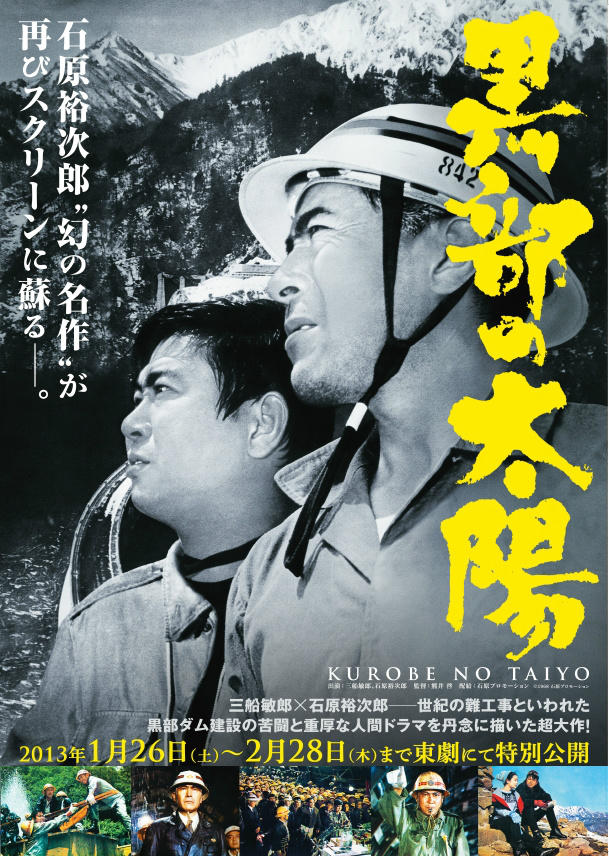

石原裕次郎×三船敏郎「黒部の太陽(ノーカット版)」2013年1月26日から上映決定!

石原裕次郎×三船敏郎「黒部の太陽(ノーカット版)」2013年1月26日から上映決定!